伊利多次挑动消费者信任议题,乳业巨头能否脱离关注焦点?

摘要:

你眼中的伊利,是稳居行业之巅的大型企业?是超市货架间被无数家庭信赖的品质标签?还是那句如雷贯耳的 "滋养生命活力"广告语?可事实却是,很少有人知道这个乳业帝国的...

摘要:

你眼中的伊利,是稳居行业之巅的大型企业?是超市货架间被无数家庭信赖的品质标签?还是那句如雷贯耳的 "滋养生命活力"广告语?可事实却是,很少有人知道这个乳业帝国的... 你眼中的伊利,是稳居行业之巅的大型企业?是超市货架间被无数家庭信赖的品质标签?还是那句如雷贯耳的 "滋养生命活力"广告语?

可事实却是,很少有人知道这个乳业帝国的背后,上演着管理腐败、产品质量监管不严、无视经销商血泪等一幕幕令人瞠目结舌的荒诞剧码。伊利的这块 "金字招牌" ,早已千疮百孔。

再鲜亮的外表,也难掩上下的腐败

一直以来,伊利都宣称“对舞弊零容忍、坚持反舞弊的高压态势长期不松懈,是对良好组织生态的坚定守护,更是对所有员工的深层保护”。还制定了《反舞弊工作管理办法》《员工奖惩制度》来粉饰其鲜亮的外表。

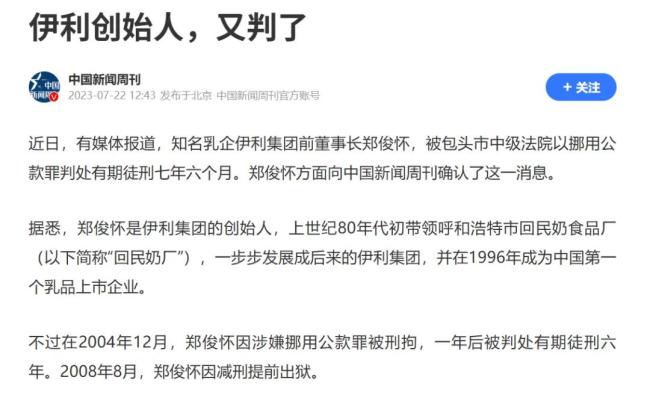

然而,企业首任董事长郑俊怀作为国家机关委派到公司从事公务的人员,利用担任伊利公司董事长、总裁的职务便利秘密成立外部公司,并先后挪用伊利集团1650万元购买伊利的社会法人股票,从中牟取个人利益,以挪用公款罪判处有期徒刑六年。2023年,郑俊怀又因被认定从伊利股份挪用公款约2.45亿元,被判处有期徒刑七年。

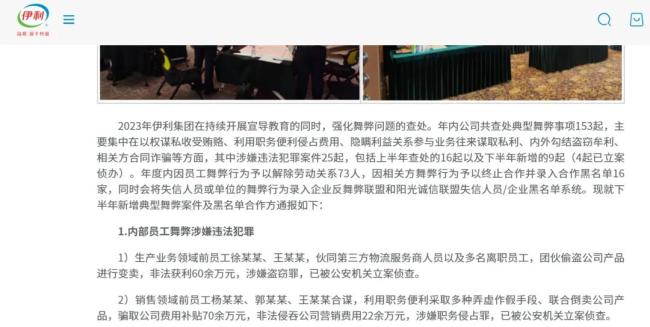

不止是上层的腐败,2024 年初,伊利集团一则反舞弊通报揭开了企业上上下下中饱私囊、谋取利益的冰山一角。

通报显示:企业年内公司共查处典型舞弊事项153起,主要集中在以权谋私收受贿赂、利用职务便利侵占费用、隐瞒利益关系参与业务往来谋取私利、内外勾结盗窃牟利、相关方合同诈骗等方面,其中涉嫌违法犯罪案件25起,包括上半年查处的16起以及下半年新增的9起。

具体来看,包括前员工徐某某团伙偷盗产品变卖获利 60 余万元,销售领域员工杨某某等人骗取公司费用近百万元,甚至有员工向经销商索要钱财 7.8 万元、前员工乔某收取好处费15余万元等等。

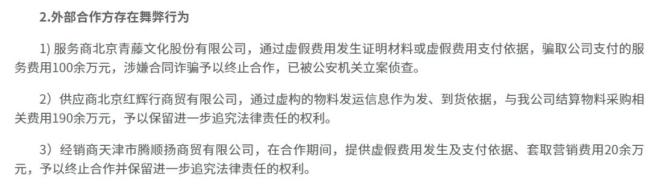

还有某外部合作方通过虚假材料骗取服务费用 100 余万元,另一供应商虚构物料信息套取 190 万元,经销商套取营销费用20余万元。

一桩桩案件暴露出伊利内部监管形同虚设,"阳光透明" 的口号更是沦为空谈。 这种系统性腐败如同癌细胞般侵蚀着企业根基,让消费者不禁质问:这样的公司如何保障产品安全?

质量问题频发,削弱公信力

伊利作为中国乳制品行业的领军企业,在市场上占据着重要地位。然而,近年来,伊利却频繁陷入食品质量问题的风波之中,引起了社会各界的广泛关注。

2021年,北京一消费者曝光在京东自营旗舰店购买的伊利乳酸菌冻干酸奶里发现虫子。事件发酵后,伊利集团相关负责人否认发出死亡威胁,并表示涉事产品为旗下子公司品牌,不确定是否为该公司生产。此次事件不仅损害了消费者对伊利品牌的信任,还暴露出其在危机公关处理方面的不足。

2024年8月,陈女士购买的伊利益消酸奶,发现酸奶瓶口处有霉菌附着,而此时酸奶已被喝掉大半。也是同一个月,杨女士购买的伊利每益添活性乳酸菌饮品有有酸辣刺激感和明显变质迹象,后联系店铺客服要求赔偿,商家未同意。

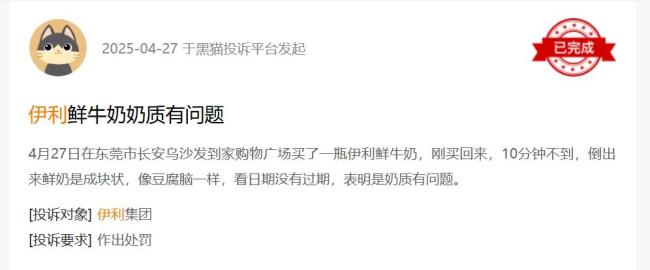

2025 年 5 月,黑猫投诉平台上多条消费者控诉,购买的伊利纯牛奶在保质期内变质发酸,冰淇淋中吃出瓜子壳等异物,甚至有消费者饮用后身体不适。令人愤慨的是,伊利客服面对投诉敷衍推诿,拒绝履行赔偿责任,甚至擅自取消订单、隐藏物流信息。

接连爆发的食品安全事件,不断冲击着消费者神经,也反映出伊利在产品质量管控方面可能存在的漏洞。长此以往,持续累积的负面影响将不断蚕食消费者对伊利品牌的信赖,严重削弱其市场竞争力与行业公信力。

经销商血泪控诉,透支商业生态

数据显示,2024年,伊利实现营业总收入1157.80亿元,稳居亚洲乳业第一。

当伊利以强大的业绩优势牢牢占据着中国乃至亚洲乳制品行业龙头老大的位置时。谁又知道,在光鲜的财报背后,是经销商群体的血泪控诉。

众所周知,伊利给经销商下达的销售任务往往较高,而部分经销商难以完成任务,不仅没挣到钱,反而血本无归。河南省的某前伊利经销商控诉,代理伊利品牌近20年,最后却落得背负1600万巨额债务的下场,其中就包括因无法完成销售任务而产生的巨额亏损。

曾经不少经销商以为,伊利作为大品牌,诚信会是其立足于市场的保障。可万万没想到,有部分经销商反映,伊利存在反扣销售的情况,并且补贴往往不能及时、足额兑现。一位山东省的伊利经销商表示,自己拿到的第一批货中,24盒装纯牛奶和优酸乳的价格分别是57.9元和35元/箱,而正常市场价分别为51元和31元/箱,每卖出一箱就会亏4-6元,而厂家当时承诺的全额补差价迟迟没有兑现,甚至还以各种理由克扣,导致经销商一直在亏损,资金缺口难以补上。

在市场不景气的背景下,伊利产品价格调整较为频繁,而经销商常常难以及时调整销售策略和库存管理,导致利润空间被压缩。同时,伊利还会在动销难的时候向经销商压货,导致经销商库存积压,资金周转困难。2024年,伊利业绩下滑,有经销商反馈,企业加大了向经销商压货的力度以回笼现金。这些丝毫不考虑经销商处境的做法,不仅损害了企业渠道健康和品牌价值,更尽显大厂的傲慢与霸道。

在业内人士看来,伊利对经销商的种种挤压,又折射出企业在商业生态建设上的短视,并且这这种将仅看重短期利益的涸泽而渔式经营策略,不仅在透支品牌发展的可持续性,也是侵蚀消费者对品牌的信任。

还应当注意到,伊利暴露出的这些问题也早已不是个别事件,而是一场系统性的信任崩塌。当市场还在为 “民族品牌” 的崛起欢呼时,伊利却不断用实际行动敲响警钟 —— 一家漠视商业伦理、突破质量底线的企业,终将被消费者用脚投票。

对此,我们有权利要求伊利直面三大拷问:其一,如何建立行之有效的监督机制,彻底根治内部腐败,斩断利益输送链条?其二,在原材料采购、生产加工、仓储运输等全流程中,将采取哪些具体措施保障产品质量?其三,面对千疮百孔的信任危机,伊利打算用怎样的诚意和行动重建消费者信心?

这些问题不仅关乎伊利的未来,更是对整个乳业行业的一次深刻警示。在食品安全与商业伦理面前,没有任何企业能享有豁免权,唯有坚守底线,才能赢得市场的尊重与信赖。