8月起!大批中成药,医保可能不予支付

摘要:

医保药品挂网价格与支付政策协同,从中成药下手,逐渐覆盖其他类别药品。红色预警、无支付标准中成药,8月1日起,医保统筹基金不予支付近日,苏州医保局发布了一份名为《...

摘要:

医保药品挂网价格与支付政策协同,从中成药下手,逐渐覆盖其他类别药品。红色预警、无支付标准中成药,8月1日起,医保统筹基金不予支付近日,苏州医保局发布了一份名为《... 医保药品挂网价格与支付政策协同,从中成药下手,逐渐覆盖其他类别药品。

红色预警、无支付标准中成药,8月1日起,医保统筹基金不予支付

近日,苏州医保局发布了一份名为《关于做好医保药品挂网价格与支付政策协同有关工作的通知》的文件,自2025年8月1日起执行。

其中提到,在江苏省阳光采购平台标示为挂网红色价格预警状态,且江苏省医保目录库内无支付标准的药品,医保统筹基金不予支付。

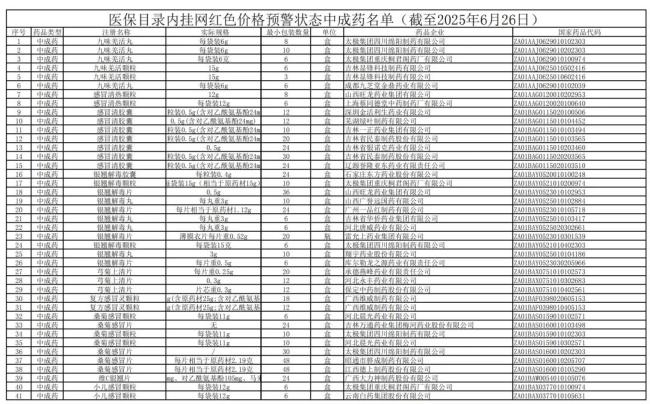

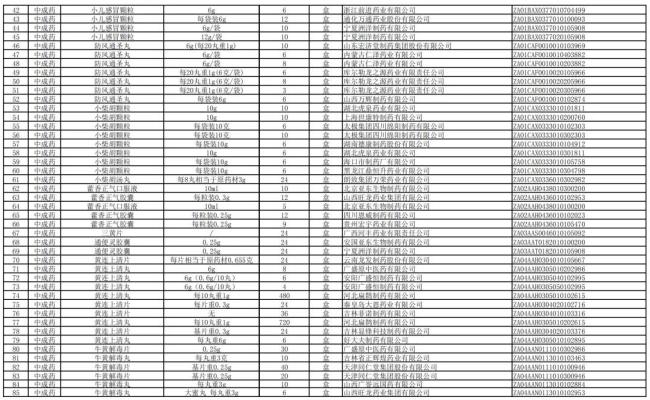

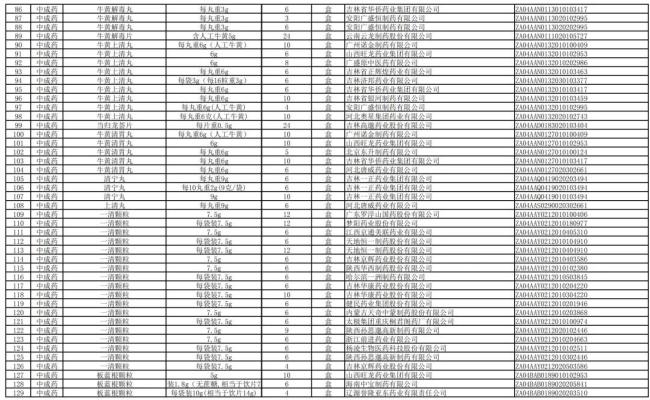

截至2025年6月26日,医保目录内处于挂网红色价格预警状态的中成药达931个(文末附部分名单)——也就是说,如果这些中成药同时在江苏医保目录库内没有支付标准,之后医保基金将不再给予统筹基金报销,至少在苏州市将约等于失去了医保资质。

只有当挂网状态调整到非红色价格预警状态后,医保统筹基金才会予以支付。

依照江苏省的规定,一个产品的挂网价格高于同品种已挂网最高价2倍(含)-10倍(含)以上的,均属于红色预警范畴,只是根据高出的价格区间,划分为红一星、红二星、红三星三种情况。

即便不考虑医保基金不予支付,针对红色预警一星二星药品,江苏要求,约谈相关企业,提醒医疗机构谨慎采购;至于红三星药品,直接暂停交易资格,医院原则上不许采购。

药品挂网价格如何联动支付标准

苏州此次的通知有迹可循。据赛柏蓝观察,2023年国家医保局启动挂网药品价格治理以来,医保药品挂网价格与支付政策协同的趋势逐渐明朗。

除苏州外,据赛柏蓝截至7月2日统计,重庆、山西、四川、西藏、江西、福建、青海、天津均在相关文件中提及过推进药品医保支付标准与挂网价格协同。

根据2020年9月1日起施行的《基本医疗保险用药管理暂行办法》,除中药饮片外,原则上新纳入《药品目录》的药品同步确定支付标准。

独家药品通过准入谈判的方式确定支付标准;非独家药品中,集中采购中选药品,按照集中采购有关规定确定支付标准;其他非独家药品根据准入竞价等方式确定支付标准;执行政府定价的麻醉药品和第一类精神药品,支付标准按照政府定价确定。

时间来到2021年年底,国家医保局办公室印发《关于开展医保药品支付标准试点工作的通知》,意在探索确定医保药品支付标准的方法,针对双非药品(非国家医保谈判且非国家集中带量采购药品)提出,以挂网价格为基础,按量价加权的原则确定医保支付标准,试点到2023年年底基本结束。

这一方法选取同一药品最大采购数量规格为代表规格,根据实际挂网价格和实际采购数量作量价加权平均,确定代表规格药品的医保支付标准,再按照现行药品差比价规则进行规格差比调整,确定不同规格药品的医保支付标准。

针对无省级平台挂网价格且不适用差比价规则的药品,重庆的实践是先按三级医疗机构自主议价采购形成的实际价格取均值支付,待其他省级平台有挂网价格后再联动调整支付标准。

就定点药店门诊统筹基金的支付标准问题,西藏还额外提出,未在自治区药品采购平台挂网,但在定点零售药店销售的医保目录内药品,以加价率不超过实际采购票据价格的15%作为医保支付标准。

价格治理进入深水区,支付标准是行业七寸

一般来说,有支付标准的药品,挂网价格需要小于等于支付标准,而如果挂网价格进一步下调,支付标准也要动态下调;至于还没有支付标准的药品,挂网价格/实际交易价格是支付标准的重要参考。

山西就提出,针对没有集采的药品,原则上根据省采购平台挂网价确定支付标准并联动调整。

不过苏州此次的通知透露出,在价格治理的背景下,没有支付标准的药品,在医保支付之前的必要一步是——从不合理的挂网价格回归到合理的挂网价格。

早在2022年2月10日发布的《江苏省基本医疗保险用药管理实施办法》第二十六条明确,建立《药品目录》支付标准与阳光招采衔接机制,合理制定医保支付标准。按照医疗机构实际采购和医保基金使用情况,逐步分类制定阳光采购医保目录内其他药品的医保支付标准。

从报销角度看,当挂网价>支付标准时,差额由患者/医院承担;当挂网价=支付标准时,医保基金按比例支付;当挂网价<支付标准时,多数省份按实际挂网价支付,少数地区仍按支付标准支付。

挂网价与支付标准的比价关系直接决定着产品在医院/患者面前的价格接受度。

更不用说,依照《基本医疗保险用药管理暂行办法》,在同治疗领域中,价格或费用明显偏高且没有合理理由的药品,经专家评审等规定程序后,可以调出《药品目录》。

截至7月1日,已有26省陆续发布药品挂网规则征求意见稿,药品挂网价格更加规范之下,医保支付标准的协同联动、动态调整可能是大概率事件。

附:部分名单